La palabra carta, ocupa en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nada menos que página y media de espacio. Escribir una carta, a mano y enviarla al Correo, ocupa un tiempo táctil, en esta época de premura, convirtiendo el gesto en un acto romántico; y en desuso, porque los correos electrónicos han suprimido, casi totalmente, ese método material y viajero. Lanzar un mensaje escrito en un papel, sin esperar con impaciencia la respuesta, es un acto valiente: es lanzar al destino unos papeles escritos, dentro de otro papel doblado que, ante unos ojos lectores, expliquen los sentimientos más profundos o exploten una reacción que sea tan grave, como el silencio perpetuo de una respuesta.

Cartas sin respuesta. Cartas perdidas. Yo, siempre he escrito cartas ante la imposibilidad de ajustar lo que mi alma sentía. Volcar las palabras adecuadas. Siempre he tenido la sospecha de que no tenía el espacio suficiente para hablar o decir o expresar y ser escuchada, o entendida. Al mandar una carta con confesiones, que se han estrellado ante unos ojos asombrados, queda el mensaje en un lugar ambiguo, sin poder averiguar la reacción del receptor. Una carta no es una conversación. Es una confesión. Antaño, las gentes separadas geográficamente se comunicaban a base de cartas, aunque no se supiera ni leer ni escribir. Alguien lo hacía a petición. Es cierto, yo misma escribí algunas cartas amorosas por encargo. Firmar una carta es un documento tan válido como un testamento notarial: ahí queda lo que se quiere comunicar per secula seculorum. Por eso es importante la fecha, que determina el momento del impulso. Una carta hológrafa es un documento único y total.

No me arrepiento de lo que escribí -en su día- a las personas que conocí, aunque fuera impertinente o absurdo. Cuando mandé un texto como el que lanza una flecha, no fue nunca para herir el corazón de nadie, sino para entrar en él. Para pedir perdón. Para pedir atención. Para amar. Para dejar de amar. Para dar explicaciones. Para contar sentimientos. Para compartir…

A base de garabatos sagrados la Humanidad creó algo prodigioso, la escritura. La escritura hológrafa es una canalización sutil de “lo que quiere manifestarse”. A veces somos sólo eso, canal. Al contar nuestra vida creamos vínculos.

La correspondencia es privada, sagrada en el sentido de absoluta confidencia. Leer una carta ajena es un acto de intromisión reprobable. Una desnudez impropia. Eso se ha extendido a los emails, a los teléfonos móviles con los correos privados. Nadie tiene derecho a leer correspondencia ajena. Si son mensajes, además, antiguos, de tiempos pasados que tenían su vigencia, esos intrusos lectores son ladrones, hollando con sus ojos sucios confidencias a destiempo. Conozco lecturas de cartas mías en habitaciones ajenas que, por complejas que fueran mis manifestaciones escritas hace años, me dieron, al enterarme de la violación, la medida de esos ojos cotillas. Algo que determinó mi distancia emocional de quien no respeta cartas ajenas en lugares privados.

La carta y los sellos.

Una de las ocasiones más dolorosas con respecto a mi envío de cartas fue en Mozambique: estando viviendo allí, escribí cartas a mi hijo y amigos, acompañadas de dibujos. Un día, al ir a la oficina de Correos en Maputo, una funcionaria delincuente, con cara cínica, me pidió el dinero de los sellos, diciéndome que ella los pegaba después. Aquellos sobres desaparecieron de mi vista y ninguna carta llegó nunca a su destinatario. Algo inadmisible en una oficina de Correos estatal.

La foto que acompaña a este escrito es de una carta que he enviado hace un mes a mi familia, que ahora reside en Marruecos. Esperando que me contestaran, con algún dibujo de mis nietos o algo por el estilo, en mi buzón ha aparecido la carta, devuelta. Y censurada. La dirección es la correcta y el franqueo es el correcto. Otras cartas ya llegaron antes. Lo que no parece ser correcto en este envío, para el gobierno marroquí, es uno de los sellos del sobre; un sello de la bandera LGBT, bandera arcoiris, símbolo del orgullo lésbico, gay, bisexual y trans desde 1978. O sea, un manifiesto impensable en el país alahuíta, pero, ¿es correcto censurar una carta con un sello oficial del Gobierno Español? Voy a volver a mandar la carta dentro de otro sobre con otros sellos. Sin abrir el sobre, no me interesa saber qué les decía a mis amados, es un pasado que se ha saltado a un presente y que debe ir al futuro.

Los sellos de correos han sido un valor de poderosa inversión económica durante siglos. Sellos con reproducciones artísticas, aniversarios o conmemoraciones de toda índole, cobran más valor cuando trasgreden algo. O tienen un defecto. O un mensaje perturbador. Este sello arcoíris lo tiene para ciertos conceptos morales o políticos. Por respeto a mi familia y para su seguridad, yo también he censurado el nombre y la dirección del sobre que aparece en la foto. Un efecto espejo de este pequeño suceso postal.

Sigo mandando cartas, aunque me duela la mano al escribir o el alma al contar lo que siento. En las Oficinas de Correos Españolas hay mucho tráfico de cartas oficiales, paquetes, muchos paquetes, pero sospecho que pocas cartas escritas a mano y con la vida dentro. Hay que volver a lo sencillo y auténtico. Para eso hace falta saber la dirección postal de la gente que nos interesa. Hoy en día, con los móviles y correos electrónicos, ignoramos dónde habitan amigos y conocidos. Si se pierde un teléfono móvil o una agenda electrónica, se pierde un rastro valioso y, puede ser, al amigo o amiga. Deberíamos pedir a los Reyes Magos una agenda de papel y escribir domicilios, para mandar una carta insospechada este año nuevo. Menudo regalo. Aseguro, que la sorpresa de quien reciba nuestra desconocida letra será tan mayúscula como alegre. Un gesto pequeño y sencillo, lleno de significado. Pero, cuidado con los sellos, nunca sabremos cuales son peligrosos o inconvenientes. Ahora que no hay que chupar el pegamento, como cuando chupábamos la cabeza de Franco como si quisiéramos tragar aquellos vitriólicos años oscuros, comprar sellos es cómodo: son autopegables. Cuidado, los de la bandera LGTB úsenlos solo para cartas o postales a países evolucionados y permisivos con cualquier tendencia sexual humana.

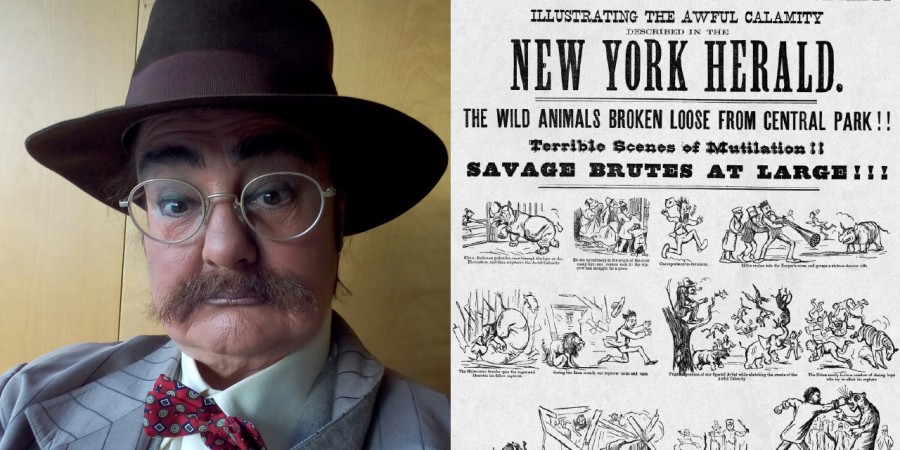

Este señor bigotudo de la foto se ha materializado estos días en Madrid y Barcelona, en la presentación al público de una biografía apasionante, la vida de Lola Montes, una falsa española que quiso ser reina. Ese libro, escrito por la periodista Cristina Morató, es una investigación profunda sobre el periplo vital de una mujer irlandesa que ocupó muchas noticias periodísticas en su tiempo, inaugurando la definición de “celebrity”, tal y como la entendemos ahora.

James Gordon Bennet fue el editor y dueño del periódico norteamericano más sensacionalista de la época, el New York Herald. Con fino olfato profesional este hombre vendía miles de periódicos con noticias escandalosas. Uno de sus personajes favoritos fue Lola Montes.

Habría que acudir enseguida a una librería a comprar la biografía de Lola Montes, ligeramente novelada, para adentrarse en esa época, en la que la belleza, la astucia y los escándalos de una mujer singular -aparte de mil aventuras- llevó a abdicar al enamorado rey Luis I, su protector, tras causar una crisis política de envergadura en Baviera.

Desde 1843 la lista de periodistas que la criticaron, entrevistaron o conocieron es larga. Les cito a algunos de los admiradores periodistas que escribieron “ríos de tinta” sobre ella y sus escándalos, en Europa y Estados Unidos:

El crítico cultural del Morning Post de Londres. El periodista del Evening Chronicle. Antoni Lesznowski, editor de la Gaceta de Varsovia. Jules Janin, crítico del Journal des Debats. Pier Angelo Fiorentino de Le Corsaire. Gustave Claudin de La Presse. Henri y Alexandre Dujarrier, editor de La Presse. Jean Baptiste Rosemond, de Beauvallon Le Globe. George Henry Francis, editor del Morning Post. El gran Papon. James Grant, corresponsal del New York Herald en Barcelona. Patrick Purdy Hull, editor de San Francisco Whing and Commercial Advertiser. Henry Shipley, editor del Grass Valley Telegraph…

Yo mismo…

Este aterrizaje mío en la época terráquea actual desde, por ejemplo, el año 1853 en que entrevisté a Lola Montes en su casa de New York, me ha conmocionado muchísimo. El espacio tiempo se ha comprimido, no me ha rebajado de peso pero sí me ha estrujado la mente hasta casi volverme loco. Estoy encerrado en un hotel, cada vez que bajo a la calle me conmociono muchísimo. Mi conocimiento del mundo, hasta disolver lo que yo creía que era “la verdad”, me ha posicionado en un lugar increíble: ¿Cómo podría yo relatar a mis lectores cómo se vive en el futuro que es el presente continuo? Por lo visto, lo que les rodea a todos en la calle lo llaman tecnología. Yo, apuntaba en mis cuadernos con lápiz y pluma estilográfica lo que escuchaba y luego ordenaba que mis artículos se imprimieran, gracias a las rotativas, en papel. En estas calles sigue habiendo periódicos, tengo un montón atesorados a mi alrededor. Sin embargo, hay muchos cristales por todas partes que mueven imágenes y letras. No es el cinematógrafo. ¿O sí lo es? Para tranquilizarme, he conseguido algunas revistas en inglés, The Economist, The Atlantic, The New Republic, The New Yorker. Mi desconcierto al leerlas ha aumentado hasta casi desmayarme. Qué barbaridad de época, ¿lo que yo escribía en mi periódico era escandaloso? La Humanidad está inmersa en algo tremendo al que yo no puedo -casi- ni inventar adjetivos. Todo está documentado, pasado, presente, futuro. La documentación -ahora- se posa de inmediato en esos cristales que se mueven. Aunque existen libros, los he visto en algunas tiendas. Lo bueno de materializarme en este lugar -que se llama España- es que leo el castellano y lo entiendo. No me quiero alejar del tema porque si hago filosofía científica me tengo que preguntar si soy un fantasma que me densifico para investigar la actualidad. Me voy a limitar a contar lo que, a duras penas, percibo.

Los periódicos The New York Times y El Páis tienen contenidos muy sesudos y también muchos reportajes superficiales, como los que yo editaba. Todo, salpicado de muchas fotografías de un realismo extraordinario. Aquí todo tiene muchísimo color. El gran periódico que todo el mundo usa se llama Internet. Un buen hombre, que se ha parado a charlar conmigo -dado mi aspecto decimonónico, como ha apuntado- me ha dicho que esa información no se compra en la calle, en papel; es una información móvil en las pantallas esas y que lo abarca TODO. Ese anciano llevaba una pantalla de esas en el bolsillo, pura magia… me ha ayudado a sentarme en un banco, estaba a punto de desmayarme de la impresión… Le he dado el nombre de la periodista Cristina Morató, que me ha traído desde el pasado a la presentación de su libro y a esta época convulsa. Necesito hablar con ella, es la única persona de confianza que conozco. El anciano ha escrito ese nombre en su aparato y me ha prometido que el contacto se hará enseguida. Tengo infinitas preguntas que hacerle.

Los estímulos para escribir un cuento o una novela surgen un buen día en una ráfaga inspirativa y ese aliento sagrado se materializa, poco a poco, en letras y signos. La estructura de una historia sube entre la empalizada de las neuronas por el andamio de las frases y, finalmente, se corona con un tejado que la proteja, el título. Hoy escribo la entrada número 5 de este Blog: para celebrarlo, quiero comentar que de mis muchos relatos (aún inéditos) existe esta novela castiza que escribí -durante todo un verano- no hace mucho tiempo…

“Yo, número 5” es la biografía literaria de un edificio singular, con memoria, conciencia y opiniones sobre sus peculiares habitantes. Una gran casa señorial situada en los arrabales del Madrid de principios del siglo XX; un casoplón asomado a una cuesta sobre la Glorieta de Embajadores. Una casa que nunca existió, pero que yo situé ahí para inventar unas cuantas historias de unos cuantos personajes, que podrían ser el perfecto abanico social de la época. Todo empezó cuando un día me dije que después de escribir muchos cuentos y relatos sobre América, Oriente o África, debía hacer un homenaje a “mi” Madrid. Que debía honrar a esta mi ciudad, entonces pequeña y pueblerina, aún sin invadir por los infinitos emigrantes que le han dado vida y un enorme cuerpo, desparramado y feo, hacia los cuatro puntos cardinales.

Esta fantasía literaria me acercó a mí primero a las vivencias de ese Madrid castizo, que ha desaparecido casi por completo por la invasión foránea. Durante unos meses leí bastante sobre los principios del siglo XX en Madrid y me paseé por esas calles que eran entonces unos arrabales lejanísimos de la Puerta del Sol. Para meterlos en esos pisos del edificio, materialicé a unos personajes de los que quedaban leves huellas en mi memoria y construí una historia que, como buena novela, es verdad. Basado en el dicho “las paredes oyen”, yo les aseguro que la vida de las personas, sus conversaciones y pensamientos, se impregnan telúricamente en las habitaciones, en los edificios, en las calles y en los lugares en donde hubo vida. Y muerte. De la misma manera que don Francisco de Goya y todos los escritores y dramaturgos del Siglo de Oro rescataron lo que vieron, escucharon y vivieron en Madrid, yo dejé que una memoria sutilísima de los propios lugares me dictara la historia. Y me dejé llevar…

Esta novela aún no existe en papel en forma de libro tradicional, ya llegará la ocasión; lo deseo y estoy segura. “Yo, número 5″ se puede adquirir como libro electrónico (ebook) a través de Amazon, por la modesta cantidad de 1,36 euros (y 0 para los que estén suscritos a Amazon Unlimited). Nada mejor para celebrar con calma las Fiestas del 2 y 15 de Mayo de Madrid que entrar en ese edificio y conocer a sus habitantes; les aseguro que les van a fascinar. Ya me contarán después de leerla…

Mi cuadernismo de textos automáticos y una terapia de recorta y pega para realizar collages de todo tipo, me sorprende cuando abro a voleo cualquier viejo cuaderno y me encuentro de sopetón con algo contemporáneo…

Hoy por la mañana, he conectado con lo que hice ayer por la tarde, presentar -junto a Ángel Aleja y Amado Storni- el tercer libro de relatos de una artista singular, la mexicana madrileña María Gloria Torres Mejía. Un alma que pinta, escribe y compone las letras de las canciones de su propio grupo de rock, Schinny Black. El sugestivo título, “Concierto para ácaros y otras mentiras literarias” enlaza con la publicación también de su nuevo CD, “Koncert für akarus”. Y con una esquina de mi cuaderno… Como se puede leer en la foto, a principios de 1992, debí tomar repentina medida de mi pequeñez y de una manera poética traté de definir lo que no es fácil, nuestra dimensión espacial.

Los seres humanos cuando miramos al cielo y nos proyectamos hacia fuera, hacia lo que intentamos comprender o percibir de la inconmensurable magnitud del Universo, de una manera torpe, imaginamos ese más y más y más y más, allá… Los físicos cuánticos, tan místicos ellos, están demostrando que “hacia dentro” de nuestro cuerpo físico somos también infinitos. La nanotecnología lo está demostrando.

En el eje de nuestra percepción humana de cinco sentidos, actuando en tres dimensiones, lo que nos vincula con lo que llamamos realidad, en ese vértice, sentimos que “estamos” entre el Cosmos y el Universo propio. Hay un escalafón dentro de nosotros: microorganismos que tienen conciencia, que sienten y se comunican entre sí y con el medio que les sustenta, como cualquier especie. A mi me apasiona el mundo bacteria, esa masa de seres que me avisa del peligro en mis tripas antes de que pudiera formular cualquier alarma intelectual en mi cerebro. Pasteur dijo que “el papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande”. Las bacterias se rejuvenecen permanentemente, un patrón fractal que se remonta al origen de la vida en la tierra… Somos un cuerpo, somos los microorganismos; dos kilos de células bacterianas habitan en nuestro intestino… Por ahora vuelvo a algo más grande, a los ácaros, esos microscópicos y descabezados arácnidos de extraños cuerpos y enormes bocas que se zampan nuestras células muertas y excretan desechos que a muchos humanos producen molestas alergias.

Los cuentos de Gloria están repletos de ácaros, hormigas, cucarachas, abejas, moscas, moscardones, mosquitos, hormigas, tortugas y algunos humanos. Somos mundos dentro de mundos, dentro de mundos… En un colchón cualquiera hay mas trasiego de vida ácara que en todo el continente europeo. También somos ácaros, pero nos percibimos bellos.

Tiza, lápiz, pluma estilográfica, bolígrafo, rotulador, algunas veces plumilla y tinta, esos han sido mis instrumentos ológrafos habituales, para cualquier tipo de mensaje, pensamiento o reflexión, durante toda mi vida. Ah, sin olvidar mis primeras mecánicas, las fabulosas máquinas de escribir. Las Olivettis de mi vida, cacharros grandes, pesados, donde podía aporrear con fuerza las teclas al escribir y darle al tabulador unos embates como si quisiera empotrarlo en la pared…

Y ahora, el ordenador…

Pero vuelvo a los soportes: márgenes de periódicos, servilletas, papeles de envolver, reciclados, cuartillas, folios. Cuadernos, cuadernos y cuadernos. Papeles de todas las texturas, escritos a mano, con letra constante, sin borrador, sin corregir. Catarata secreta. A veces furiosa. Confesionario sin tapujos. Y ese río de cuartillas y folios enviados por correo: cartas. Confesiones que desembocaron en ojos asombrados, emocionados. Últimamente, ojos agradecidos por descubrir un sobre escrito a mano en esos buzones de correos que solo contienen publicidad o facturas. O eso que mi hijo Hugo denominó “cartas bomba”, mensajes personales míos que, la mayoría de las veces, no solo no tuvieron contestación si no que hicieron naufragar para siempre amores o amistades.

Cuando me atasco con los diferentes cibersistemas de escritura al uso, a menudo, suelo confesar a mis jóvenes amigos que yo vengo del pizarrín. Sí, en mi primera escuela de párvulos usábamos pizarrín y una tiza. Y pizarra en la pared, claro. Mas tarde, se usaron aquellos cuadernos, de una y dos rayas, para caligrafía a lápiz, que tan buena letra me conformó para siempre: letra legible que ha ido cambiando con el tiempo, como mi personalidad. Siempre letra de dibujante, porque escribir es dibujar y dibujar es jugar con las formas, con los pensamientos, con las ideas.

Tinteros, plumillas; por eso sigo dibujando con plumilla y tinta china, me encanta ese olor mineral de la tinta, los dedos manchados, el cuidado necesario para no estropear el dibujo hasta que seque…

No he parado de escribir en cuadernos. En ellos están depositados los más honestos, sinceros y escabrosos sentimientos míos. En esos cuadernos he recortado, pegado y realizado infinitos collages con material encontrado, arrancado o sacado de la basura. Una forma diferente de dibujar. De construir arte de papel, hasta caben imágenes tridimensionales. Una forma artística de meditar. Todo cabe en un cuaderno.

Por tanto, queda inaugurado este “Cuadernismo digital”, necesario complemento y forma cibernética de arropar mi web www.juanaandueza.es.

Quién sabe quien leerá esto. No importa. Para cada lector que me lea, mi verdad y mi alma estarán aquí.