Los verdaderos viajes son búsquedas de rastros que olemos con los sentidos adormilados. La cultura de la comodidad ha convertido cualquier viaje en una cápsula estándar. Es cierto que para algunos viajes por tierras ignotas necesitamos los adecuados guías que conozcan el territorio: allí, la viajera es vulnerable y el instinto destapa los errores. Hay lugares sin nombre, sin marcas, limbos de peregrinos. Volver al punto de inicio no es posible si no se ha aprendido la verdadera lección.

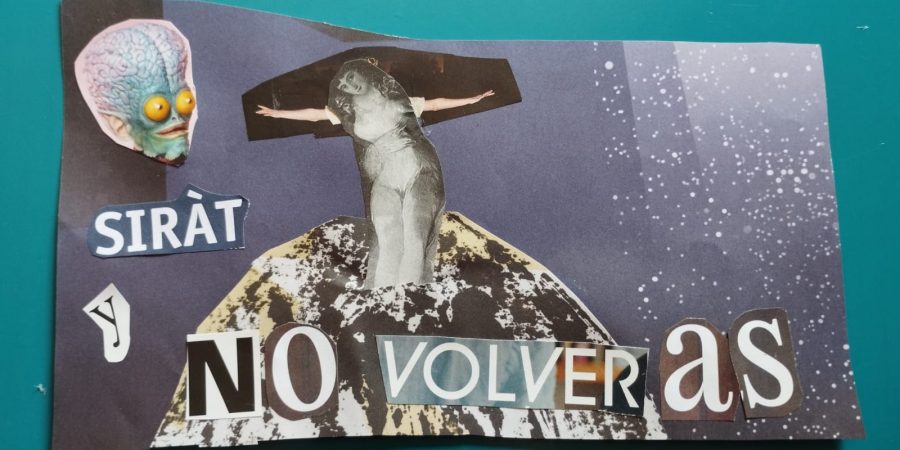

Todas las lecturas que tiene una película son los ojos de los espectadores cuando se funden en la historia que se muestra y «la viven». O reviven alguna historia propia, alguna gesta que supera la ficción. La película Sirat es un viaje, con el zumbido musical que tenemos todas y todos en la cabeza, atascada de estímulos. ¿Qué se busca cuando se viaja, a una hija, como en la película? La brutalidad a la que se le ha acusado a esta película es un pálido reflejo de lo que ocurre en ciertos lugares del mundo. ¿Cómo se ha llegado a un lugar -a veces sin proponerlo- sin haber tirado miguitas de pan para recuperar el camino? El horizonte de la esperanza es tan infinito como explosivo. En el inmenso continente africano el horizonte está borrado, aunque aparentemente haya fronteras. En la película Sirat, la historia se complica con las dificultades del camino y los inaprensibles compañeros a los que se unen dos criaturas heridas. Para cierto viaje, confiar y hacer equipo rebaja el concepto de persona individual y segura. Nos olvidamos -por aquí- que en África hubo y hay conflictos bélicos por doquier: la sombra sepultada nos desmiembra la sensibilidad.

Al terminar la proyección de Sirat recordé mi cincuenta y dos cumpleaños en Guinea Bissau, recién terminada una larga guerra civil que dejó el país devastado.

Para poder viajar por algunos países de África, pactando -a ser posible- con una sola persona, tomé como marido temporal, con la bendición espontánea del imán de la mezquita de Dejenée, en Mali, a Etienne Camara: un mandinga joola resolutivo, simpático, puro nervio, liante. Un peaje para conseguir dormir, comer, moverse y salvar obstáculos con toda la gente con las que nos fuimos topando. Una semana de febrero donde caímos en un lugar remoto de Bissau, en un campamento donde recalaban pescadores deportivos, pensé que la mejor manera de celebrar mi cumpleaños, el día 18, era alquilar una barca con su marinero. El gran problema para mí con Etienne no era que podía tragarse una tableta de chocolate de una vez -lo juro-, beberse el champú de huevo porque tenía huevo, hablar sin medida en cualquier idioma, intervenir en problemas ajenos como un Superman o resolver la comida diaria de mil maneras ingeniosas. El problema era que, cuando podía, bebía alcohol hasta caer inerte. Yo soy abstemia desde hace muchos años. Cada vez que se aliaba con cualquiera para beber yo me sentía fatal e intuía que nos poníamos en peligro. La noche anterior a mi cumpleaños Etienne se emborrachó mucho… Por la mañana, el marinero contratado le tiró al fondo de la barca como un fardo y emprendimos una ruta para ver a los hipopótamos: sólo vi orejas y morros dentro del agua, no salieron. Entonces, el marinero me propuso que nos fuéramos lejos de la orilla, a pescar. Y puso rumbo indefinido en ese Océano inmenso. Unas horas después -nunca lo pude pensar- yo pesqué con mi caña una gran barracuda de plata. Una experiencia emocionante. En el suelo de la barca, la barracuda, algunos peces y el dormido Etienne, reposaban. De repente, en medio de las tranquilas aguas, atisbé una isla ocre con lo que yo creí un árbol en su cima. Le pedí al marinero acercarse y, sin mediar palabra, salté al montículo. El marinero gritó. Intrépida, di unos cuantos pasos hacia el arbolito y ya no pude sacar los pies de un pegajoso suelo negro. El asustado marinero despertó a Etienne: aturdido, me explicó que la isla ocre era un montículo de guano, millones de cagadas, acumuladas durante años, de aves y pájaros. Yo notaba como me iba hundiendo en aquel suelo pegajoso sin poder asirme a nada. Los hombres discutían mientras yo me daba cuenta de la gravedad de mi ímpetu explorador, cuando intentaba infructuosamente sacar los pies de esa mierda negra. Llegaron a un acuerdo y me dijeron que se iban, a pedir ayuda; que estuviera tranquila, que volverían. Así lo hicieron y la barca se alejó rápida sobre aquel plato de agua. Me quedé quieta y sola. Una luz limpia me abrazaba y soplaba una brisa suave. Me hundía muy despacio. Empecé a aceptar esa escatológica muerte e hice una cuenta, Madrid 18 de febrero de 1949 – Guinea Bissau 18 de febrero de 2001. Ese epitafio nunca se escribiría. Por fortuna, aceptar la muerte es un ejercicio diario que yo practico desde hace años, hasta en la más placentera situación, pero… cuando la muerte está llegando, tan lentamente, en un punto remoto y apacible… un revoltijo de intensas sensaciones me aprisionaba más que el guano… No sentía exactamente miedo, solo un asombro inmenso ante la propia cagada -nunca mejor dicho- que yo había hecho subiéndome a ese sitio. El pensamiento más fuerte que yo tenía era que si esos dos hombres no volvían nadie iba echarme de menos; en esos lugares una mujer blanca, viajera, autónoma, había podido bajarse en cualquier lugar y nadie iba a preocuparse si volvía al campamento, o no. Desaparecida por completo, imaginé -tiempo después de no recibir noticias mías- a mi hijo Hugo, desconcertado, preocupadísimo, angustiado; llamando a las embajadas o a los cónsules, en esa época y lugar donde había muy pocos teléfonos móviles y, ni mucho menos, cobertura….. Visualizaba a Hugo emprendiendo un largo y complicado viaje para buscarme, para preguntar por mí, desde algún punto de algunos parajes que yo le hubiera relatado de ese mapa continental africano. Algo que le exponía a accidentes, peligros y preocupaciones. Hugo había conocido un día a Etienne Camara el año anterior en Casamance, cuando yo vivía en el sur de Senegal. Un ser tan libre e itinerante, estaba claro que no era localizable. Sin una explicación plausible, no se merecía mi buen hijo semejante disgusto y desventura por mi desaparición. Recé. Respiraba para apaciguar el torbellino de mi mente. No veía mis pies, estaba clavada como un palo. Lloré. Grité. Recé. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de desprenderme del cuerpo hundido, atrapado y dejar salir a mi alma? No, no quería sufrir. No quería que ese tránsito fuera muy largo. El panorama era muy torturante. Era una despedida y seguía hundiéndome.

Pasó un tiempo indeterminado. Agucé el oído, un lejano sonido se acercaba. El marinero y Etienne venían rápidos en la barca hacia mí. Traían unos muy largos y delgados arbolitos que habían cortado a saber dónde. Con rapidez, los tiraron al suelo, cruzados. En ese entramado se posaron sobre ellos, se acercaron y, con fuerza, tiraron y me extrajeron de la brea. Una vez en la barca, el guano era muy pegajoso, los dos se afanaron para lavarme con sus manazas, hasta en donde no había llegado ese lodo. Aquel magreo hasta me hizo reír, me habían salvado la vida. Pusimos rumbo al campamento, pero ahí no acabó la cosa: una patrullera militar, con diez soldados y un sargento, nos hizo señas. El barco militar se acercó y nos paró. Después de lo sucedido yo me puse alerta, el país estaba en los primeros meses de paz después de la guerra. Aquello no parecía una detención. Toqué en mi bolso mi pasaporte español que tanta fuerza diplomática tiene en tantos lugares. Después de los saludos reglamentarios se estableció una conversación protocolaria -ahí me enteré yo que cuando alquilas una barca con marinero, yo era la capitana de la nave- y el educado sargento me pidió permiso para que nosotros lleváramos en la barca a cinco de aquellos soldados a un lugar determinado, donde se iba a desarrollar una fiesta en un poblado. El marinero me aseguró que llevábamos gasoil suficiente para hacerlo y llegar después de vuelta al campamento. No tuve más remedio que acceder. Una vez a bordo aquellos cinco militares, giramos a otro rumbo. Al momento, el bocachancla de Etienne les contó a los soldados, con todo detalle, lo que me había pasado en el montículo del guano. Aquellos hombres me miraban y disimulaban la risa. Manteniendo una actitud de dignidad yo aceptaba la chanza; ya había vivido muchas situaciones iguales por mis estúpidas equivocaciones. Depositamos a los militares en la orilla adecuada y, al fin, llegamos al campamento. Una vez informados del suceso, entre todos los que allí estaban, decidieron celebrar mi cumpleaños mientras yo me duchaba. La barracuda, los pescados, más una gran cacerola de arroz y una falda de flecos vegetales -como los que llevaban las mujeres del poblado- que me regalaron, compusieron el cumpleaños más inolvidable de mi vida.

El continente africano es una impresionante lección de vida, de conexión con la pura naturaleza y los animales más insólitos. Allí está el rastro de nuestros ancestros. Por mucho que te esfuerzas -para una persona occidental- sus habitantes, sabios y maestros de supervivencia, constantemente, te colocan en el sitio adecuado tu ignorancia o prepotencia. Lecciones aprendidas que necesitan tiempo, días, quizás años para entenderlas. En la película Sirat, después de un periplo brutal por un desierto, un hombre vuelve solo, despojado de todo, vivo. Así hay que volver de los verdaderos viajes, escarmentada y mejor, pero viva. Tras la vuelta a Dakar dejé a Etienne liberado en su Senegal, dándole las gracias por rescatarme de aquella trampa en la que me había metido yo sola. Volví a Madrid. Al abrazar a mi hijo Hugo tuve el sentimiento de resurrección plena. Si aquellos hombres me hubieran abandonado en aquel lugar mi amado hijo Hugo no hubiera sabido, jamás, qué me había pasado, sepultada para siempre en una tumba de mierda. Nunca me hubiera encontrado, por mucho que se afanara en una búsqueda sin cuerpo. Inclusive, podía imaginar su esperanza eterna de un regreso tardío mío. Me resultaba estremecedor. Las desapariciones de seres humanos son una tragedia dolorosísima para las familias. Es cierto que hay desapariciones voluntarias que no se resuelven jamás, misterios oscuros. La constatación de la muerte es preferible a la espera. Hay accidentes, asaltos, secuestros, daños ajenos. Lo que nos concierne es otra cosa. Cuidarse significa observarse constantemente. El atolondramiento, la desidia, no estar en un aquí y ahora permanente, en la escucha interior, nos crea problemas, nos enferma, nos mata.

No hay un seguro vital en ningún sitio. Las conquistas, las eternas guerras del continente africano han dejado países arrasados, minas antipersonas activadas, asesinatos étnicos colectivos y negocios criminales. Yo volví después a África a otros periplos parecidos, pero con mayor cuidado y humildad para reconocer que podemos perecer en cualquier momento, por imprudencia o un subidón de ego imbécil. El peligro acecha, la vida es peligrosa, impredecible, en cualquier lugar por tranquilo que parezca. También los viajes al propio ser interior, despojando el personaje creado, el disfraz, causan miedo y vértigo. Hay que morir varias veces para entender la vida; abandonar la materia y volver al alma intangible.

Estamos llenos de espejismos, como aquella isla que no era tal, una trampa de mi ilusión. Escribiendo este recuerdo reflexiono que quizás por todo aquello aborrezco a las palomas urbanas de Madrid, con sus cagadas tóxicas. Amo a los diminutos gorriones que cagan pequeñito. Así soy yo cuando viajo, un ave de paso con un plumaje multicolor que intenta no dejar basura, ni daño a nadie.